So wird das Raumklima optimiert:

Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeit und Schimmel

Inhaltsverzeichnis

1. Die verschiedenen Schimmelpilzarten

2. Feuchtigkeit als Grundlage

3. Kälte und Kondensation vermeiden

4. Das Nährstoffangebot für Schimmelpilze

5. Raumklima durch Lüften und Heizen optimieren

6. Passende Lüftungstechnik nutzen

7. Sinnvolle Dämmmaßnahmen und Materialien

8. Abschließende Tipps

Schimmel gehört zu den unsichtbaren Schäden im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung. Unsichtbar deshalb, weil sich viele Pilzsporen unerkannt im Gebäude verteilen und allergische Reaktionen und Krankheiten verursachen können. Die Sporen gehören zu den am weitesten verbreiteten Allergenen in Innenräumen und stellen ein großes Krankheitsrisiko dar, wenn sie nicht rechtzeitig entfernt werden. Neben Erkrankungen der Atemwege können Konzentrationsstörungen und Reizungen der Haut auftreten.

Knapp 17 Prozent der Bevölkerung besaß bereits Feuchtigkeitsschäden in Wohnungen oder im Haus. Zum einen liegt mittlerweile eine bessere Isolierung der Gebäude vor, welche kaum einen Austausch von Luft erlaubt und zum anderen bietet das Raumklima durch mangelnde oder falsche Lüftung und Temperaturen genügend Nährboden für die Schimmelsporen.

Es gibt zahlreiche Maßnahmen, wie gegen den Schimmel vorgegangen werden und wie ein vorbeugendes Verhalten im Alltag Einzug halten kann.

Quelle: co2online.de

Die verschiedenen Schimmelpilzarten

Die meisten Schimmelpilze sind Teil der Umwelt und kommen in natürlicher Form vor, wie in Blättern, Kompost oder Brennholzstapeln. Außerdem verwenden Lebensmittelhersteller Schimmelpilze zum Veredeln von Käse- oder Weinsorten oder zur Unterstützung von Stoffwechselprodukten.

Die schädliche Wirkung der Schimmelpilze richtet sich jedoch nach der Konzentration, welche die zahlreichen Krankheitssymptome auslösen kann. Meist wird in drei Kategorien unterteilt, von geringem Oberflächenschaden unter 20 cm² über lokal begrenzte Schichten von 0,5 m² bis hin zu großflächiger und tiefer Ausdehnung über 0,5 m².

Am häufigsten kommen folgende Schimmelpilze im Haushalt vor:

Alternaria

Aspergillus

Cladosporium

Penicillium

Sehr bekannt ist der Aspergillus niger, der Schwarzschimmel, der vor allem Papier, Kartons, Leder und Kunststoffe befallen kann, während Penicillium Kolonien auf Tapeten, in Matratzen oder sogar im Obst bildet. Einige von ihnen können Schimmelpilzgifte (Mykotoxine) enthalten, die beispielsweise Lebensmittelvergiftungen verursachen, wenn verschimmelte Lebensmittel verzehrt wurden. Über die Luft verteilt lösen sie weitere Krankheiten und Leiden aus. Sie lassen sich durch Kochen und Braten nicht zerstören.

Gelber Schimmel

Grüner Schimmel

Schwarzer Schimmel

Oft handelt es sich um Aspergillus flavus mit gelblich bis ockerbrauner Farbe. Lebensraum sind feuchte Ecken, aber auch Textilien, Nüsse und Getreide.

Kann Organschäden hervorrufen und die Atemwege angreifen.

Befällt hauptsächlich Obst und Gemüse und weitere Lebensmittel. Grünliche Farbe mit Braun und Grau.

Lebensraum sind feuchte Tapeten oder Zimmerecken.

Keine akute Gesundheitsgefahr.

Aspergillus niger ist an schwarzen Flecken zu erkennen und sehr hartnäckig an Tapeten und Wänden verbreitet.

Stachybotrys chartarum kommt auch in schwarzer Färbung vor.

Im schlimmsten Fall folgen Gedächtnisstörungen oder tödlich verlaufende Erkrankungen.

|

Gelber Schimmel |

Grüner Schimmel |

Schwarzer Schimmel |

|

|

|

Feuchtigkeit als Grundlage

Feuchtigkeit ist einer der Hauptgründe für die Entstehung von Schimmelpilzen. Die optimale Luftfeuchtigkeit für Wohn- und Arbeitsräume und Schlafzimmer liegt zwischen 40 bis 60 Prozent, in Küche und Bad dürfen es auch 50 bis 70 Prozent sein. Liegen die Werte in den Räumlichkeiten dauerhaft unter oder über den empfohlenen Angaben, kann sowohl die Gesundheit belastet als auch das Gebäude beschädigt werden.

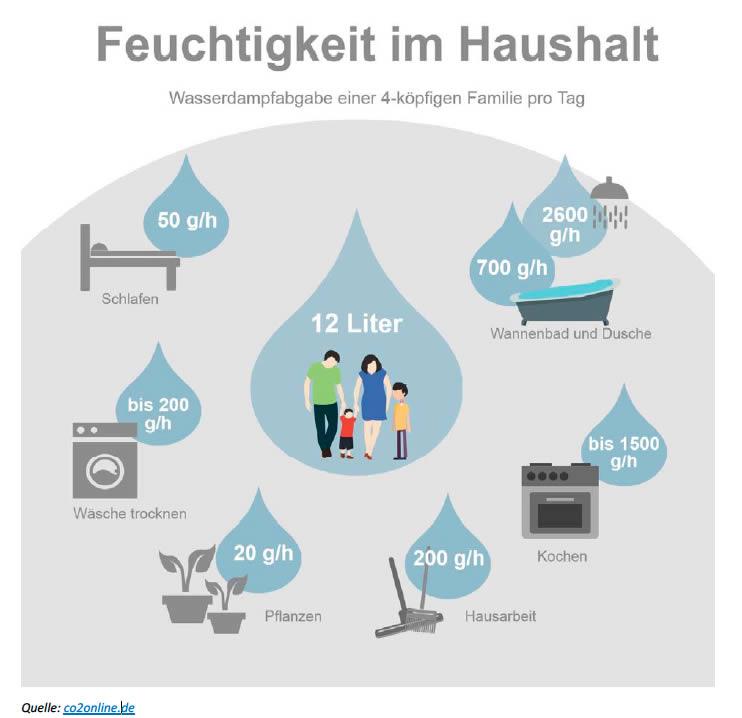

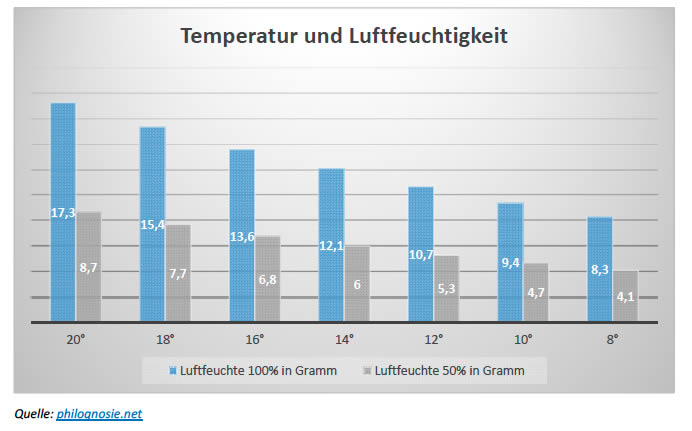

Auslöser für die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit sind zum einen die Ausdünstungen der Bewohner, aber auch Duschen, Baden, Kochen und Schlafen sorgen für eine Erhöhung der feuchten Luft. Allein durch Atmung und Schweißabgabe entsteht ein Liter Feuchtigkeit pro Person am Tag. Die Luftfeuchtigkeit ist ständig im Wandel und deshalb sollten Bewohner sie regelmäßig überprüfen. Im Winter ist die ideale Raumluftfeuchtigkeit niedriger als im Sommer, denn warme Luft nimmt grundsätzlich mehr Feuchtigkeit auf als kalte. Hygrometer helfen dabei, die relative Feuchte zu erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen dagegen zu ergreifen.

Kälte und Kondensation vermeiden

Kälte und Wärme sind entscheidende Faktoren für die Bildung von Schimmelpilzen, denn je stärker eine Wohnung auskühlt, desto eher verbreiten sich dort die Pilzsporen. Das liegt daran, dass sich in kälteren Räumen mehr Feuchtigkeit sammeln kann, da die kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnimmt und Wände und Einrichtungen diese Feuchtigkeit absorbieren müssen. Ist zu viel Feuchtigkeit und kalte Temperaturen vorhanden, kondensiert das Wasser beispielsweise am Fenster oder sogar an den Wänden. Wer rechtzeitig lüftet, lässt einen Austausch von warmer und kalter Luft zu, so dass das Wasser außerhalb des Gebäudes kondensiert. Dieser Vorgang nennt sich Taupunkt, der solange erfolgt, bis die Sättigung von 100 Prozent wieder verringert wird.

Konstantes Heizen verringert die Schimmelbildung

Fachleute weisen immer wieder darauf hin, dass in kalten Jahreszeiten ein gleichmäßiges Heizen mit regelmäßiger Belüftung die Bildung von Schimmelsporen vermeiden kann. Am besten ist es, die Temperatur konstant zwischen 19 und 21 Grad zu halten und in weniger genutzten Räumen mindestens 16 Grad zu erzielen.

Das Nährstoffangebot für Schimmelpilze

Die Schimmelpilze können eine große Bandbreite an Materialien verwerten, von Holzarten bis zu Papier, Karton, Tapeten, aber auch Kleister, Kunststoffe, Farben, Gummi, Lacke, Leder oder Teppichböden. Im Badezimmer nutzen sie beispielsweise organische Nahrungsrückstände aus Seife oder Shampoo und reichern sich in den Silikonfugen an. Die Sporen sind sehr widerstandsfähig, können über Jahre Frost, Hitze oder Trockenheit überstehen und sobald genügend Nährboden vorhanden ist, vermehren sie sich wieder. Aus Tapeten und Kleister ziehen sich die Schimmelpilze die notwendigen Kohlen- und Stickstoffverbindungen, von nicht tapezierten Wänden sogar aus feuchten Handabdrücken.

Deshalb sind Baustoffe empfohlen, die sorptionsfähig und diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben zu können.

Raumklima durch Lüften und Heizen optimieren

Die wirksamste Methode gegen Schimmelbildung ist der regelmäßige Austausch der feuchten Luft innerhalb der Gebäude. Das Raumklima ist entscheidend für eine Wohnung ohne Schimmelbefall, denn bereits ab zehn Grad Celsius können die ersten Pilze wachsen, 30 Grad sind optimal für sie. Je nach Jahreszeit und Luftfeuchtigkeit sind andere Lüftungszeiten empfohlen, wenn keine technischen Geräte zur Verfügung stehen oder einzurichten sind. So reichen im Dezember bis Februar vier bis sechs Minuten, während im Juni bis August mindestens 25 bis 30 Minuten gelüftet werden sollte.

Stoßlüften bedeutet, das Fenster vollständig zu öffnen und wenn möglich eine Tür oder ein Fenster auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls offen zu halten. Dies führt besonders im Winter bereits nach kurzer Zeit effektiv zum gewünschten Luftaustausch.

Eine Unterstützung bietet dabei der Deckenventilator, der im Winter rückwärts laufen kann, um die angestaute warme Luft unterhalb der Decke wieder in den Raum hinein zu befördern. So kühlen die Wände nicht aus und die Feuchtigkeit kann durch das Lüften nach außen gelangen.

Die Wohlfühltemperatur der meisten Menschen liegt im Winter zwischen 20 und 23 Grad und im Sommer bei ungefähr 26 Grad. Diese Temperaturen sollten die Räume konstant besitzen, um zusammen mit der Feuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent angenehm wirken zu können. Die meisten Personen sind mit 20 Grad zufrieden. Nachts sollten jedoch die Rollläden geschlossen sein, um einen Wärmeverlust über die Fensterscheiben zu verhindern. Thermostatventile können automatisch die gewünschte Temperatur einstellen und halten die Wohnung konstant gewärmt. Bereits bei einem Grad kühlerer Temperatur können dadurch zehn Prozent Heizkosten gespart werden. Eine weitere Möglichkeit stellen Heizlüfter dar, die sich speziell auf die Bedürfnisse der Personen und den Gegebenheiten einstellen lassen. Der Vornado Heizlüfter VH100 besitzt zum Beispiel einen eingebauten Thermostat.

Vielseitige Lüftungstechnik nutzen

Um die gewünschte Luftfeuchtigkeit zu erreichen und ein angenehmes Raumklima zu generieren, gibt es neben dem Heizen und Lüften weitere Möglichkeiten. Luftbefeuchter können zum Einsatz kommen, wenn die Räumlichkeiten im Winter zu niedrige Werte aufweisen und das Raumklima für viele Personen unangenehm trocken wird. Der Luftbefeuchter Vornado Evap3 besitzt beispielsweise eine Einstellungsbreite von 35 bis 60 Prozent und einen Wasserverbrauch von 0,4 Litern pro Stunde bei höchster Leistung. Durch die Vortex-Technologie gibt es eine anhaltende Luftzirkulation im gesamten Raum. Wer die Luft nicht nur mit Feuchtigkeit befüllen, sondern auch von Schadstoffen befreien möchte, sollte über einen Luftreiniger nachdenken. Diese Geräte besitzen beispielsweise Aktivkohlefilter, photokatalytische oder elektrostatische Filter, die verschiedene Schadstoffe von Hausstaub bis zu Milbenkot, Bakterien oder Gase herausfiltern.

|

Substanz |

Richtwert II mg/m3 |

|

Kohlenmonoxid |

60 |

|

Stickstoffdioxid |

0,35 |

|

Styrol |

0,3 |

|

Quecksilber als Dampf |

0,00035 |

|

Toluol |

3 |

|

Naphthalin |

0,02 |

Weitere Informationen: bzr-institut.de

Mit Deckenventilatoren können Hausbesitzer die bereits vorhandene Luft zirkulieren lassen, um eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit in den notwendigen Räumlichkeiten zu erhalten. Besonders im Badezimmer sollten Hausbesitzer Badventilatoren einbauen lassen, denn ohne ein Fenster hat die Feuchtigkeit kaum Möglichkeiten, außer in die Wohnung selbst, zu entweichen. Intelligente Ventilatoren besitzen Feuchtigkeitssensoren, Hygrostat und Timer, so dass sie zur passenden Zeit das Badezimmer entlüften können.

Sinnvolle Dämmmaßnahmen und Materialien

Heutzutage sind die meisten Häuser umfassend abgedichtet und lassen kaum einen natürlichen Luftaustausch zu. Trotzdem ist es möglich, die Feuchtigkeit im Inneren besser zu kontrollieren. So kann Lehmputz die Feuchtigkeit eines Raumes aufgrund seiner natürlichen Sorptionsfähigkeit besser aufnehmen, während Kalkputze oder Anstriche mit Kalk wenig Nährboden für Schimmelpilze bieten.

Vorsicht ist bei Kunststoffen, Fliesen, Zement, Metall oder Glas geboten, denn diese Materialien können Feuchtigkeit schlecht aufnehmen oder eine Aufnahme durch ihre Beschichtung verhindern. Eine Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien, beispielsweise mit Dämmstoffen aus Holzfasern, Zellulose oder Mineralwolle, kann zum Atmen der Dämmung führen. Mineralwolle besitzt dabei die Eigenschaft, ungehindert austrocknen zu können, und der Dämmstoff ist überwiegend schimmelresistent. So wird die Feuchtigkeit bei sachgemäßer Dämmung wieder abgegeben.

Weitere Stoffe der Innendämmung sind Calciumsilikatplatten, die durch ihren hohen ph-Wert viel Feuchtigkeit aufnehmen können und dank ihrer Diffusionsfähigkeit schnell austrocknen.

Abschließende Tipps

Nach Duschvorgängen oder Baden die Badezimmertür immer geschlossen halten

Stoßlüften auch bei Regen durchführen

Wäsche nicht in der Wohnung trocknen, zur Not mehrmals täglich lüften

Schränke nicht an Außenwände stellen oder mindestens fünf Zentimeter Platz lassen

Konstant heizen

Wärmebrücken entfernen

Bildquellen:

Bannerbild: pixabay.com © tookapic (CC0 1.0)

Abbildung 1: © Karin & Uwe Annas - Fotolia.com

Abbildung 2: © Robert Kneschke - Fotolia.com

Abbildung 3: Pixabay.com © ri (CC0 1.0)

Abbildung 4: © creoven.de

Bildquellen Grafik 5 (v.l.n.r.):

Pixabay.com © jp26jp (CC0 1.0)

Pixabay.com © JayMantri(CC0 1.0)

Pixabay.com © Unsplash (CC0 1.0)

YouTube

YouTube Instagram

Instagram